水道

夢日記

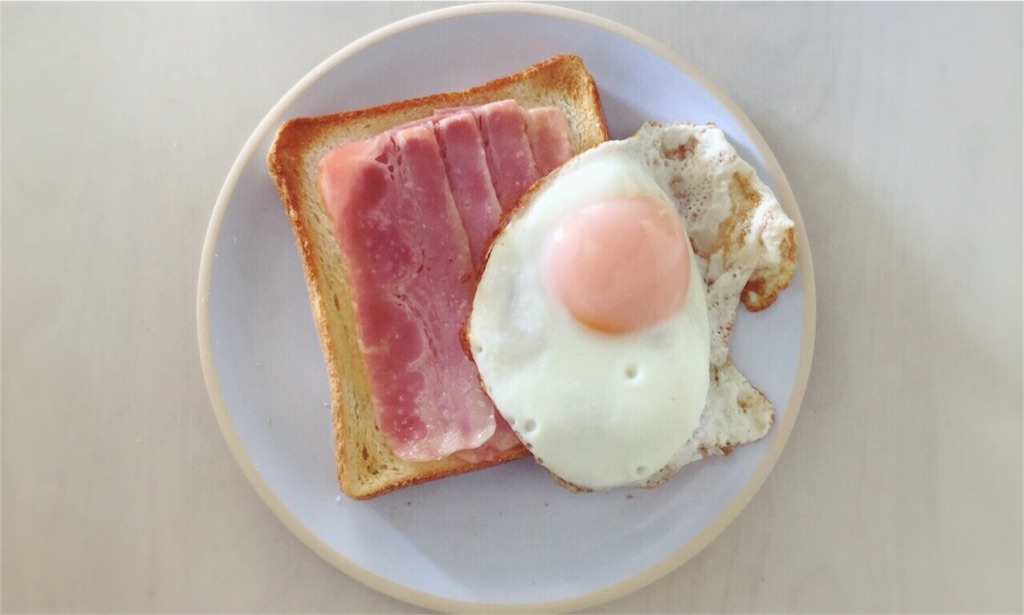

目玉焼きとたまごの殻

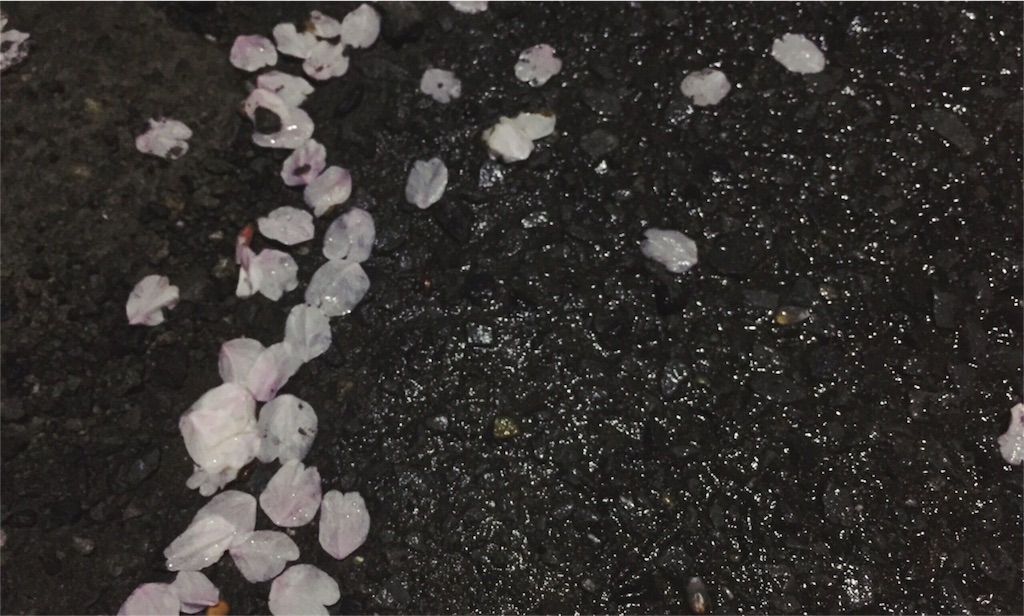

雨で散った桜について

若い男たち

街の灯

(創作)労働

冬の空気、あるいは『すべて真夜中の恋人たち』について

せっかくだから腹式呼吸を身につけたいなあとか思っている。陽のあたる時間がみじかいせいで冷たくなってしまった冬の空気を、肺のうえのほうだけをつかって浅く吸ってしまうのではなく、おなかが膨らむくらいに深くたっぷりと吸い込んで、きちんとそのすべてを身体じゅうにめぐらせたいから。

川上未映子の『すべて真夜中の恋人たち』は、まるで冬の空気みたいな小説だった。川上さんの小説を読むのは僕これがはじめてで、この人はずいぶんと読みやすい文章を書くのだなあとびっくりしたのだけれど、それでもふだんよりゆっくり時間をかけて読書したのは、深呼吸をするようにこれを読みたかったからなのかなあと、そんなことをぼんやりと考えている。

わたしは冬の真夜中の、誕生日のあの散歩のことを思いだした。

耳をすませばきこえるくらいの冷たさのなかで、乾いているけれどしかしとくべつなものだけでどこまでも潤んでいる空気のなかで、光を数えて歩くあの真夜中のことを思いだしていた。もうすこし時間がたてば夏のいちばん熱いところがきて、終わって、秋がやってきて、それが去ってしまうと、冬になる。そうしたらまた、あの真夜中がやってくるのだ。

こんなふうに、『すべて真夜中の恋人たち』は「わたし」、入江冬子による一人称語りで進んでいく。冬子は34歳(くらいだったと思う)の女性で、一人暮らしの部屋にとじこもりながらコトコトと校正の仕事をして暮らしている。上に引用したのはこの小説のいちばん素晴らしい部分で、僕はとくに冬の冷たさを「耳をすませばきこえるくらい」って言ってるのが最高だと思う。誕生日の空気にはきっと、その日にだけ聞こえる大切なメッセージ、それはたぶん啓示のようなもの、が隠されているのだろう。12月の夜のなかで、冬子はその啓示を聞きのがさないように耳をすませながら、ひとりで、しずかに、楽しげに歩くのだ。

入江冬子を描写する作者の視線にはやわらかい愛情がたっぷりと含まれている。それはたとえば彼女のつかうやさしい表現なんかにも表れているだろう。

これだけの数の知識というのか文化というのか教養というのか、なんといえばいいのかわからないけれど、そういったものをきちんと教えられる人がこれだけ存在していて、またそれを求める人がその何十倍も存在しているということにわたしはなんだか圧倒されて、しばらく床に寝そべったまま動けなかった。そしてそれが新宿の一角のある建物のなかで日々営まれていることを想像してみると、どこかしらがはるかな気持ちになってしまって、ため息がでるのだった。

個人的にここすげえ好きなんだ。カルチャーセンターの総合案内誌を読んでいる場面なんだけど、ううむ、冬子はすてきな人だなあって思う。彼女はあの冊子を読んで「知識というのか文化というのか教養というのか、なんといえばいいのかわからないけれど、そういったもの」に「なんだか圧倒されて」、「どこかしらがはるかな気持ち」になるんだよなあ。いいなあ。

以上ふたつの引用文からわかる文体上の特徴としては、口語っぽい語り方のなかに詩的な比喩を入れてきたりするところだったり、「ひらがな」と「機能語(というのでしょうか?)」を多用してたりするところだったり、を挙げることができるだろうか。こういう書き方が、作者が一貫して好んでいるスタイルなのか、あるいはこの小説だからこそ採用されたものなのか、僕はこれしか読んでないからわからないけれど(他のたとえば『あこがれ』とかではどうなってるんだろう?)、とにかくそれらは冬子の人格と切り離しがたく結びついている気がする。この文体は、この語り手の、親しみやすいのだけれど同時にするどい感性というか、そういうものを描くにはぴったりであるように思う。

ところで、さいしょに引用した、印象的な、散歩を想起するあの場面のあとは、このように続く。

そんなことを夜道をゆく胸のなかに巡らせながら隣をふとみると、三束さんの白いポロシャツの肩から背中にかけて、うっすらと白く発光しているようにみえた。

それはまるで冬の匂いのような光りかただった。

ここまで読むと、やはり『すべて真夜中の恋人たち』は恋愛小説なのだなあということがわかるだろう。この「うっすらと白く発光している」三束さん、僕からしてみれば、信用ならない「やさしい」男の典型なんだけれど、そのことについてはあんまりふかく言及しない……

寂しさとエッセイ本について

ケアンズ、オーストラリア

9月の半ばから終わりにかけてオーストラリアのケアンズへ旅行していた。

なかなか上手に魚の写真が撮れなくて不甲斐ない。

なかなか上手に魚の写真が撮れなくて不甲斐ない。

なんかじっとしてた。

なんかじっとしてた。